杨美芹

河南省太康县人民医院的诊断证明书

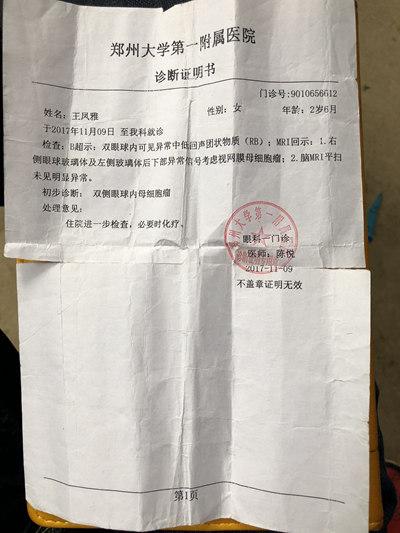

河南省郑大一附院的诊断证明书

杨美芹的4个孩子在三轮车里玩耍

怀孕4个月时,杨美芹还在走钢丝。

这是她家最大的收入来源。当时她已经是3个女儿的母亲。丈夫智力低下,平时只能偶尔和婆婆一起去建筑工地做点小工,工钱甚至不够给孩子买零食。

那次,杨美芹怀的还是个女儿。得知这一结果后,她去医院想把孩子流掉,但医生告诉她胎盘位置异常,不能流产,孩子才得以保留。

孩子后来带着一双明亮的眼睛出生。杨美芹记得,这个女儿从不闹人,每天都会跟在自己身后。爷爷也喜欢这个小孙女,她每天早上都会跑到床头,小声把他叫醒。

小女孩儿的姑姑和小姨都曾提出领养这个孩子,这在杨美芹的家乡河南省周口市太康县并不罕见,但她拒绝了。她告诉婆婆,自己疼孩子,不舍得把孩子给别人。

她给孩子取名叫王凤雅,那时候,她还没有料到侥幸躲过流产的凤雅,最终还是没逃过另一个厄运。

去年10月,王凤雅被发现患有双侧视网膜母细胞瘤。在往后的日子里,她逐渐失明,然后失去行走能力,最后甚至不能开口说话。

因为无钱医治,妈妈在凤雅面前开了直播,哭着把她生病的照片发上互联网求助;闻讯而来的志愿者和爱心人士却又以这家人不理解的方式,要求把凤雅“解救”到北京治疗。

从那以后,争吵和指责都没有远离这个家庭。杨美芹和她的家人只能继续在网络和现实的夹缝中小心翼翼向前行走,摇摇欲坠。

我没听说有谁癌症被治好的

发现生病前,凤雅是一个让大人省心的小孩。她不爱说话,也很少吵闹,每天都跟着3个姐姐一起玩耍。

去年10月下旬,凤雅突然发起高烧。杨美芹带她去村诊所治疗,输了3天液也没有好转。后来到镇医院,医生发现凤雅右眼有些红肿,眼角流泪,“怀疑是衣原体感染”,要杨美芹带她去县医院找眼科检查。

当时的接诊大夫、太康县人民医院眼科副主任医师张凯华还记得,那天她见到凤雅时,小孩意志尚且清醒,右眼有些红肿,检查发现已经几乎失明。

“小孩这是视网膜母细胞瘤,还是两个眼都有,你们赶快去大医院看吧。”她担心家属不明白这个名词的意思,接着解释说:“这就是癌症,要是脑转移就活不成了。”

听到这句话,杨美芹马上在诊室哭了起来,哀求医生救救凤雅。

张凯华拒绝了她的请求。她清楚,在自己近20年的从医生涯里,只做过不足10例这种肿瘤手术,“而且都是单眼的”。

“她是双眼都有肿瘤,而且我当时看她的视神经已经有些肿大,考虑转移,我们医院确实没有做这种手术的医疗水平。”张凯华说。

对杨美芹和凤雅的爷爷奶奶来说,他们清楚“癌症”意味着什么。

在他们所处的豫东农村,一些查出癌症的老人,大部分都会放弃治疗,“不想浪费钱,也不想活受罪。”

“村那边有人得了脑癌,后来头变得这么大。”在最近接受中国青年报⋅中青在线记者采访时,杨美芹用手比划出一个篮球大小的样子,皱了皱眉头说,“最后死的时候肚子也鼓得特别大。”

村子里有人得了癌症的消息,很快会传到所有村民耳朵里,而他们最终听到的,永远都是死亡。离杨美芹家不远的几个邻居,也相继因为癌症去世。

“一个20多岁,一个30多岁,都是癌症,没几年就死了。”凤雅爷爷提高音量说,“发现时就晚了,我没听说有谁癌症被治好的。”

从县医院回来第二天,爷爷和杨美芹就带着凤雅,赶到河南省综合排名第一的医院——郑州大学第一附属医院(下称“郑大一附院”)。

在眼科病房,医生看过片子后告诉他们,县医院的诊断无误。而且孩子情况复杂,医生还给她申请了专家会诊,“过几天听听会诊的意见,再确定治疗方案。”

从郑州回家后,家属已经确信了凤雅“几乎不可能治好”。杨美芹想让凤雅在剩下的日子里,“能尽量活得像一个正常人,给她吃好点,穿好点。”

可这些都需要钱。她说自己不好意思再开口向亲戚借钱,凤雅生病后,孩子的姑姑们曾被爷爷强制摊派拿钱,“加一起每人也有一两千元”,这引来了有些姑姑的抱怨。

11月9日,杨美芹和爷爷带着凤雅去郑大一附院参加专家会诊。郑大一附院眼科中心主任医师陈悦向媒体回忆,会诊时大家认为肿瘤已经在眼球内,可能向颅内转移,判断其病情处于中晚期。

最后医生们得出结论:凤雅最好住院做进一步检查,必要时进行化疗。

爷爷说医生们无法向他保证眼球摘除后,能不能保命,也无法保证化疗后凤雅能不能撑一年。况且,他们说自己拿不出两万元的化疗押金,更承担不起以后每月一次的化疗费用。

“如果只是为了延长几天的生命,我不想让凤雅受那个罪。”在爷爷看来,“化疗”是件很可怕的事。“我们村里有个人,化疗前能吃能喝,化疗后头发都掉完了,没几个月就死了。”

一直到离世,凤雅都没有接受化疗。爷爷说他在征得医生的同意后,决定带凤雅回家做“保守治疗”,给她输退烧药,营养药和降颅内压的药。

“她想吃啥,想玩啥,不论多贵都满足她,让她开心地走完最后一程。”爷爷声音哽咽,说这是他能做到的,对待凤雅的最好方式。

可据媒体报道,在医生陈悦看来,当时如果尽快采取措施,孩子应该能“救得活”。

回到家后,凤雅被转移到附近村一个专门看眼病的中医诊所。爷爷说,在那里凤雅不再发烧,开始主动说话,要零食吃。

这是家人想要的“保守治疗”效果,但他们几乎忽略了,在凤雅“病情稳定”期间,她眼睛内的白色瞳孔越来越大,直到覆盖住了整个黑色眼球。

绝对不能动的家底

后来,是亲戚提醒,杨美芹才想起可以在网上筹钱。之前她听说村里有人生大病,用过一个叫“水滴筹”的平台让人捐钱。

“都是没办法了才用这个,筹钱的都是家里实在有困难的。”凤雅的爷爷蹲在地上,叹气说。

因为只上过小学一年级,杨美芹只能认识简单的汉字,但不会写字。她让凤雅的小姑帮忙申请了水滴筹,然后在11月3日正式提交。

在郑大一附院拿到诊断报告后,水滴筹开始正式生效,筹款链接很快在村子里扩散开来。

一直到11月29日,杨美芹看到水滴筹的筹款已经几乎不再上升,就提前提现,共12373元。

在此期间,凤雅的病情又出现恶化。右眼周围红肿明显,有时一整天都不吃饭。杨美芹发现凤雅的左眼视力也开始变差,她当时拍摄的一张照片里,在闪光灯的照射下,凤雅左眼的大部分瞳孔已经变白。再往后,她发现凤雅已经开始走不好路,会突然摔倒。她把凤雅放进一个儿童推车里,在往后的日子里,除了病床,凤雅几乎再没能离开过那里。

凤雅有一个比自己小一岁半的弟弟,他在出生时就患有唇腭裂,那时他做了手术还在恢复期。为了照顾两个患病的孩子,杨美芹让3个大点的姐姐“少吃一点”,“给老四老五买好一点的奶粉”。

有时她会带凤雅去镇上的超市,买些“奢侈”的零食和玩具。凤雅吃到了自己从没吃过的汉堡,甚至拥有了一台自己一直想要的电子琴。这台琴花费了杨美芹300多元,在此之前,她给孩子买回的玩具不会超过20元,还要5个小孩共同分享。

凤雅一直没机会弹奏这台属于自己的玩具,直到现在,那台电子琴仍然躺在堂屋的桌子上,上面覆盖着杂物,没有人听到过它的声音。

善款消耗很快,没到春节,筹来的1.2万多元就所剩无几。钱是困扰这个家庭的最大问题。凤雅的爷爷原本是村里的“体面人”,在这个被外界称为“杂技村”的地方,爷爷年轻时曾带着6个女儿行走江湖,在15年前就盖起了村里的第二栋两层小楼。

6年前,因为脑梗,他不得不回到家,花去了6万多元治疗费。他说现在他的收入只有每年14亩地粮食换来的2万多元,和凤雅奶奶在建筑工地赚来的1万多元。

这些钱大多都花在了杨美芹的5个孩子身上,“一个月奶粉钱都要5000多元”。

他承认自己还有最后的保留,那是他“绝对不能动”的家底——他还有个19岁的小儿子,现在还没有结婚。

去年,儿子交了个女朋友,“个子又高人又漂亮”。在谈婚论嫁时,对方提出16万元彩礼的要求。这远远超出了凤雅爷爷的承受能力,最后儿子主动提出了分手。

“说实话,我真是对不起我这个儿子。”凤雅爷爷流着眼泪,声音颤抖。

在当地农村,父母最大的责任就是给儿子完成婚事。没有人质疑这一点,觉得它是“天经地义”。它甚至成为一条标准,来衡量父母是否称职。

“现在农村就是这行情,结婚就得有房有车有彩礼。”村支书张安会说。

村子里有很多新盖的楼房,村民说,这些都是年轻人结婚用的“新房”,即使不在家住,房子也要盖,“我们这都是这样。”如果谁没给儿子娶来媳妇,“在整个村都抬不起头”。

凤雅爷爷不想让自己再对儿子愧疚,决定给儿子添置一份结婚的“必需品”。今年春节过后,他要求几个女儿凑钱,“自己也拿出一部分”,给儿子买了辆小轿车,“一共十几万元”。

对于一个时日不久的孙女和还没结婚的儿子,他选择了后者。最近,他蹲在自己家门口抽着烟,声音平静地向记者讲述当时做出的这个决定。

我坚信人性是经不起钱的考验的

水滴筹的善款用完后,杨美芹说自己卖掉了存了半年的玉米,一共3000多元,但也很快花完。后来她把凤雅交给爷爷照看,自己去镇上卖别针,“一个月能赚200元”。

春节时,村里的年轻人都从外地回来。杨美芹仍然每天都带着凤雅去村诊所输液,她发现村里的男男女女都喜欢在手机上看视频。别人告诉她,那是火山小视频,“在上面发什么都可以换钱”。

那时杨美芹正为钱发愁,很快就自己开通了账号。一开始她模仿邻居家妈妈,看别人拍自己女儿做馒头,玩泥巴,她也把自己5个孩子玩耍的视频传到网上。她每天发四五条照片或视频,最多能收入20元,“也能补贴家用”。

凤雅也被拍到视频里。后来有人在视频下评论,告诉她:“你女儿看起来病得挺重的,可以把手机号、微信号留在网上,让大家帮帮你。”

杨美芹说自己并不知道屏幕那边的“粉丝”都是什么人,但她觉得“他们都想帮我,肯定是好人。”

公布号码后,微信里很快有100多人加她好友,很多人都给她发了红包。她也被拉进各种微信群,有人在群里让她买药,有些群为她出主意,想让凤雅接受更好的治疗。求助的信息很快还传到了几个爱心人士的微信群里。

那个群里的成员都是在空闲时间帮助受困儿童的爱心人士。“我们要照顾自己的孩子,也有自己的工作,然后才能兼顾公益。”一位群成员王夏(化名)告诉记者。

王夏发现,去年以来,她们在火山小视频、快手等视频平台上发现的“救助目标”越来越多。“专业的儿童公益机构太少,辐射面很有限,很多需要救助的儿童都不能覆盖到。”王夏解释说,“像我们这样的群体,就是找到那些还没被覆盖到的儿童,然后帮他们联系上对应的专业公益组织。”

但这次看到凤雅的信息后,王夏犹豫了。她看到杨美芹发起过水滴筹,又在视频里看到了仍然躺在家里的凤雅,经验告诉她,这个家庭要谨慎。

“我坚信人性是经不起钱的考验的。”王夏说这是她参与这么多年爱心活动后,总结出的最大的经验教训。她说自己对一切个人筹款的项目表示警惕,“群里几乎每一位爱心人士,都经历过诈捐、骗捐的事情,大家都被骗怕了。”

王夏决定对杨美芹做更多“调查”,再决定要不要帮她。

那时,寄希望于拍视频换钱的杨美芹,在粉丝的提醒下开了直播。“直播有人给你刷礼物,比这个赚钱”。

她记得第一天直播时,有1000多名观众,给她刷了100多元的“玫瑰”。这是她直播期间最大的一笔收入,她没想到,往后的日子里,事情会完全失控。

镜头里,有时其他几个孩子会很开心地玩耍。这时弹幕里就有人质问她:“你女儿都病成这样了,你还拍你儿子这么开心的视频,背景音乐还这么欢快,你还有良心吗?”

杨美芹说自己害怕了,在以后的直播中,开始只拍凤雅,“怎么苦就怎么拍”。

爱心人士在直播里看到,杨美芹每天在视频里哭诉,流着泪哀求网友“我的女儿是癌症晚期,大家帮帮她”。而凤雅躺在小推车里,一动不动,眼睛的病状一天比一天严重,直到眼球完全突出,“眼眶肿得像个鸡蛋”。

有爱心人士问她,“大医院是不是真的不给看了?”杨美芹在直播里回应:“我把单据都给拿过来,你们等着,明天下午3点我还在这直播,你们都给我等着。”

“我真是看不下去了。”一个爱心人士对王夏说,她忍受不了杨美芹的表演,更不忍心看着孩子的状况每天都更严重,却拖着不去治疗。

“我们看着心痛啊,3岁的小孩已经懂事了,你当着她的面说她是癌症晚期,对孩子是什么伤害?”王夏哭出声说。

她们把杨美芹拉进微信群,有人劝她赶快去大医院给孩子治疗,但杨美芹说孩子已经晚期,不想再折腾,只想“保守治疗”。有人言辞激烈,“你这样放弃孩子,不配做母亲!”

杨美芹告诉记者,这些话激怒了她,所以退出了群聊。

参与此事的爱心人士否认了这一说法,称从没责备过她,只是不断劝她求助公益机构,“但她说跟家属商量后,就退了群。”再拉她入群时,却发现她设置了拒绝入群。

杨美芹说自己当时已经足够屈辱,她觉得直播凤雅就像乞讨,整天哭着喊着说自己有多苦。她不想这样,但又没有别的办法。

后来她听网友劝说,第二次申请了水滴筹。这些事她都没敢告诉公公,“怕丢人”。

杨美芹与爱心人士的矛盾,在第二次水滴筹提现后彻底爆发。在筹款达到2.3万多元时,她提前提现,“当时每天还有400元左右的钱进来”。

“我觉得这些钱够凤雅去大医院再看看了,看看有没有好点的保守疗法。”杨美芹告诉记者。

3月14日,杨美芹和婆婆一起带着凤雅到县医院检查。结果医生告诉她们,凤雅已经出现梗阻性脑积水,肿瘤也已经转移到颅内,医院没有治疗的条件,建议转诊到上级医院。

回家直播时,她告诉网友在医院的情况。几个观众马上与她争吵起来,她们质疑杨美芹拿到善款,却放弃凤雅的治疗。争吵逐渐升级,双方互不相让,最终演变成诅咒、谩骂。

在一些爱心群,开始有爱心人士组织要去凤雅家,劝杨美芹带孩子去大医院接受更好的治疗。小马有几次去“一线”解救孩子的经历,这次事件上,她比较积极。

王夏并不同意这次“到一线”的行动,她判断这很可能又是个“骗捐”的家庭,有更多孩子需要帮助,不要把有限的力量浪费在注定徒劳的工作上。但她并没有权力发号施令,她知道,有人一定要去了。

“我终于把凤雅妈妈劝到北京啦”

爱心人士小马是4月5日到达凤雅家的。凤雅爷爷回忆说,当时一个穿着“9958儿童救护”马甲的“志愿者”来到他家,见到凤雅后,先是搂着自己和杨美芹痛哭一场。

那时杨美芹和凤雅爷爷只在电视上见过“志愿者”,知道“他们是专门帮助别人的好人”。

爷爷说小马告诉他们,可以帮凤雅安排在北京的医院治疗,不用家属花钱。

“我听她这么说,觉得她就是神仙下凡。”爷爷瞪大眼睛说,“我真不敢相信天底下有这么好的人。”

家属很快同意了小马的提议。据家属回忆,小马要求他们换上旧衣服,在邻居家废弃的旧屋前照了张相。随后,小马和家属一起带着凤雅上车。

“汽车驶上高速公路后,她(小马)对着手机哈哈大笑两声,然后说:‘我终于把凤雅妈妈劝到北京啦’。”凤雅爷爷对这一幕记忆深刻。

微信群里也一直关注着小马的动态。“我们预测这次劝说会很难,也很担心她的人身安全。”王夏说。后来她们在群里听到了小马发来的语音,得知成功接到凤雅。

“她那么说是因为很出乎意料,没想到凤雅家属那么配合,松一口气的感觉。”王夏告诉记者。

坐在后排的爷爷开始怀疑起这个“志愿者”,他瞥见小马在手机里发了一条“申请两万元紧急救助金”的朋友圈,然后开始在微信群里不停收红包,“100的200的都有”。

他拍了拍杨美芹的肩膀,对着坐在副驾上的小马皱了皱眉头。他说那时自己几乎确认小马“有问题”,但他一路上并不未说话,“我要看她怎么表演”。

王夏记得,小马当时确实发了一条朋友圈,但内容是她成功帮凤雅联系了相关救助基金的支持。

“她在车上打了好几个电话,最后申请到了基金,她很高兴,还在那条朋友圈后发了个笑脸。收红包是其他爱心人士为小马筹集的差旅费。”王夏向记者回忆。

更让凤雅爷爷难以接受的,是小马承诺的“包救护车送凤雅到北京”,后来变成高铁,最后高铁又变成普通火车的软卧。在郑州火车站后,“她无缘无故消失了1个多小时”。

“那天清明节,天很冷,到郑州后他们就消失不见了,因为没票不能进站,我们就抱着凤雅在外面等。”爷爷认为因为小马的原因,直接导致了后来路上凤雅发高烧。

而据与小马同行的另一位爱心人士回忆,他们到张集后,询问凤雅的主治医生和院长后,确认凤雅在有家人陪同下,不需要乘救护车送至北京,正常坐火车即可。到郑州后,爱心人士需要归还租来的车,这才造成了凤雅爷爷说的“爱心人士到郑州后消失不见”。

“由于凤雅爷爷和妈妈的身份证之前没有在网上买过票,导致买票后系统退票,我们路上手机没信号没有接收到退票信息,到了火车站后才得知高铁票已退,再买高铁票已是凌晨3点到北京,经考虑为避免到达后太过疲劳,改买当天最后一班卧铺,这样一家三口也可以躺下休息。”与小马同行的志愿者向记者解释。

到北京儿童医院后,几个已经在医院等候的爱心人士领着他们找到医生。

凤雅爷爷告诉记者,当时医生告诉他:“凤雅已经没有手术必要,身体也经不住化疗,医院也没床位提供给风雅进行保守治疗。”

王夏却说医生认为凤雅“不化疗的话治疗是没有意义的”。

一直在沉默中对峙的双方在急诊室里爆发争吵。在王夏提供的视频里,小马告诉凤雅爷爷已经联系好了北京另一所知名医院,对方医院同意接受,通过评估后可进行化疗。她劝说爷爷留在北京,不要放弃孩子。

“她已经晚期了,再折腾就葬在这了。”凤雅爷爷终于爆发,他一只手抓住椅子,声音在输液室显得很响亮。

双方争执不下,最终在医院以相互威胁报警中不欢而散。

离开医院后,凤雅爷爷给她找了一间小诊所,输上了已经停了一天的药物。他不想再让凤雅受罪,花了2800元包了一辆面包车,连夜离开了北京。

凤雅被家属抱走后,王夏和几个志愿者在医院门前哭了很久,中午时所有人都没吃饭。

这甚至让她开始怀疑自己的初衷。

她说自己也知道到这个阶段,凤雅已经很难被治愈了,家属有选择孩子是否再进行治疗的权利。但她相信“爱心能创造奇迹”,而在她之前的救助经验里,这种奇迹确实发生过。“只要孩子还有一丝希望,就不能放弃一个生命。”

她说自己静下来时,也能理解凤雅一家人“巨大的局限性”。在儿童医院争吵时,她曾听到凤雅爷爷用颤抖的声音告诉他们,“家里还有个19岁的儿子没结婚,耗不起,也丢不起这个人。”

但她记得在急诊室,她看到了凤雅的一只小手紧掐着另一只小手,时间久了已经已经留下很深的伤口。那时凤雅已经不能开口说话,躺在妈妈怀里一动不动。她不知道这个伤口是不是凤雅强忍病痛留下的,但这个画面永远留在了她心中。

“每次看到需要救助的孩子,我就控制不了自己,不去救心里就很痛苦。”王夏告诉记者,“看到得救的孩子就高兴的不得了,看到孩子走了就会哭很多天。”

她说这群爱心人士,为了别人的孩子背着家人偷偷出钱,被家人骂“你也不是救世主”。

“我信良心,我信好人一生平安。”王夏语气坚定,她说自己做这些不为什么,但每每看到孩子得救,她就会获得巨大的满足感。

这次北京之行中,凤雅在路上发了高烧。回家后第二天,她就被送往县医院抢救,一度被医生嘱咐准备后事。

后来又有新的志愿者来到凤雅家,发生了一次又一次的争夺、吵闹。那时的凤雅只是安静地躺在病床上,没有人在意她是否能感受到外界的吵杂喧闹。

5月4日,凤雅离开人世,没有发出半点声响。