南澳I号水下文物来青岛了 小编带您先睹为快

青岛新闻网8月2日讯 “南澳I号”沉船打捞文物来青岛了!8月5日至10月7日,“牵星过洋——万历时代的海贸传奇”展览将亮相青岛市博物馆。该展览展现的是我国古代海上丝路的贸易盛景。数量如此众多的文物同时展出,创出了青岛市博物馆历年临展之最。

前来青岛布展的广东省博物馆展览部吴昌稳主任介绍说,本次展览由广东博物馆馆长魏峻亲率策展团队精心策划,以东西方文明的大航海作为背景,依托最新水下考古发现,展出近600件文物,为民众还原波澜壮阔、横跨万里的航海贸易画卷,一睹明万历时代中国海上丝绸之路的繁荣。该展荣获2015年全国博物馆十大精品陈列殊荣。

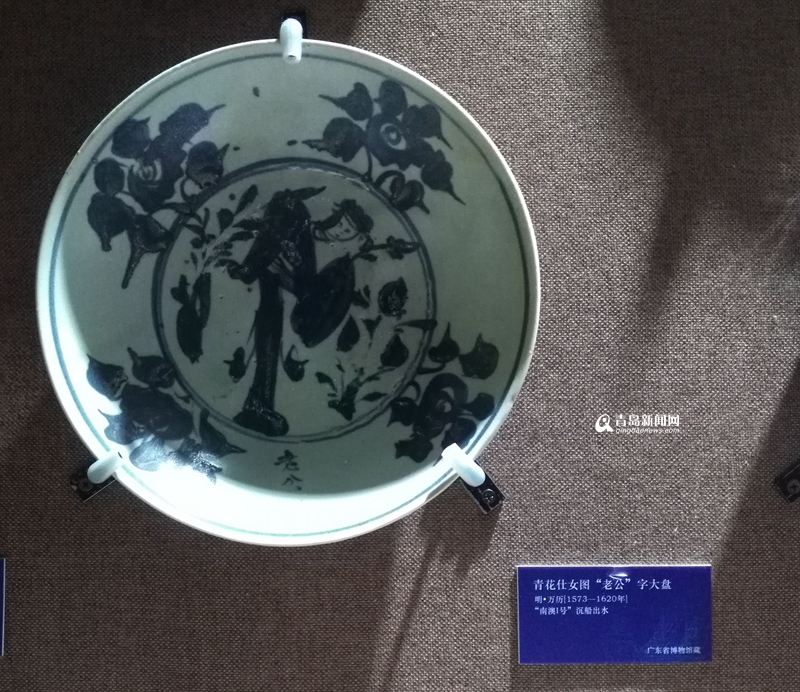

“南澳I号”出水的青花大盘,盘上写有“老公”二字,非常有趣

记者在现场看到,用靛蓝色覆顶、金沙色打底,“牵星过洋——万历时代的海贸传奇”展厅已经全面装饰一新呈现出一派深海幽蓝的景象,步入其中有一种置身海底沉船现场的既视感。博物馆的工作人员和汉森珍品艺术品运输公司的专业人员正在紧张布展。市博展览部主任郑海燕还向记者介绍此次展览特别推出了精美文创产品,并表示已策划多个不同主题的互动活动将在展览期间适时推出,喜欢文物和历史的市民不要错过。

明代航船模型

“南澳I号”精品文物亮相

“南澳I号”沉没的年代约为万历早期,沉船位于广东省南澳县三点金海域,沉没地点水深27米。2007年因渔民进行潜水捕捞而发现。2008年由广东省文物考古研究所进行了水下调查,确认沉船有部分被泥沙覆盖,保存情况较好。2010至2012年,国家文物局组织水下考古队对沉船进行了三次考古发掘,打捞出水各类文物超过30000件。此次展览集中展出了“南澳I号”大量精品文物。

石湾窑陶器

“万历号”沉船浮出水面

“万历号”的沉没年代约为万历晚期,沉船位于距马来西亚丁加奴州东海岸约6英里的海域,沉没地点水深约40米。1997年,当地渔民在使用拖网捕鱼作业时发现一件青花瓷罐。2003年,调查人员确定沉船位置,并探明船体结构已遭拖网渔船的大面积破坏,80%的船货已成碎片。2004年4至7月,南海海洋考古公司对沉船进行了打捞,采集出水文物7000多件。(青岛新闻网记者 任俊峰)

亮点文物

酱釉堆塑凤纹六狮系瓮,出自“南澳Ⅰ号”沉船。广东省博物馆专家介绍,堆塑凤纹古朴粗犷,颈短,鼓腹,中心上提,小平底,是典型的明代风格。瓮上还有清晰的雏菊纹图案。原来,当时海洋运输为了节省空间,装载更多货物,会把小件的器物放到这种大型器物里,出水时内装有漳州窑系青花碟259件,玉壶春瓶5件。

“油画木美人”:是两幅在厚木板上的古代仕女图像。画面是两个与真人一般大小的西洋美女,身高均160厘米,穿低领汉式襟衣。两位“木美人”鹅蛋脸,鼻梁高挺,眼窝凹陷,立体感很强,有明显的西洋人特征,且都梳着高耸的发髻,并似戴有抽纱类盖头。画像面部保存较完好,仅有少许新裂纹。油画因受过烟火熏烤,已经看不出服饰的颜色。有研究者揣测,之所以木板没被火烧毁,是因为木板上有一种防火的颜料。还有研究者认为,这幅“木美人”是我国最早的油画作品。其艺术性不逊于意大利油画家达▪芬奇的《蒙娜丽莎》。

青花象首方足军持(万历号沉船出水):“军持”是梵语“Knudikā”的音译,这种器形大约在隋唐时传入我国,至清代长久不衰,南北方窑均有生产,时代特征明显。佛教、伊斯兰教均有使用,作净手及储水瓶。千手观音四十手中的军持手便执有此瓶。军持乃供外销的器物,在东南亚特别流行,此外亦有销往欧洲,西方人视作珍玩。(青岛新闻网记者 任俊峰)

提示:支持← →箭头翻页