飞桨逐浪,百舸争流,龙舟凝聚着团结一心的精神力量,也承载着源远流长的中华文化。这位74岁老人,名叫孙志芳。退休前是一位锅炉工人。他花费了12年的心血,打造出了一艘工艺精湛的龙舟木雕模型。

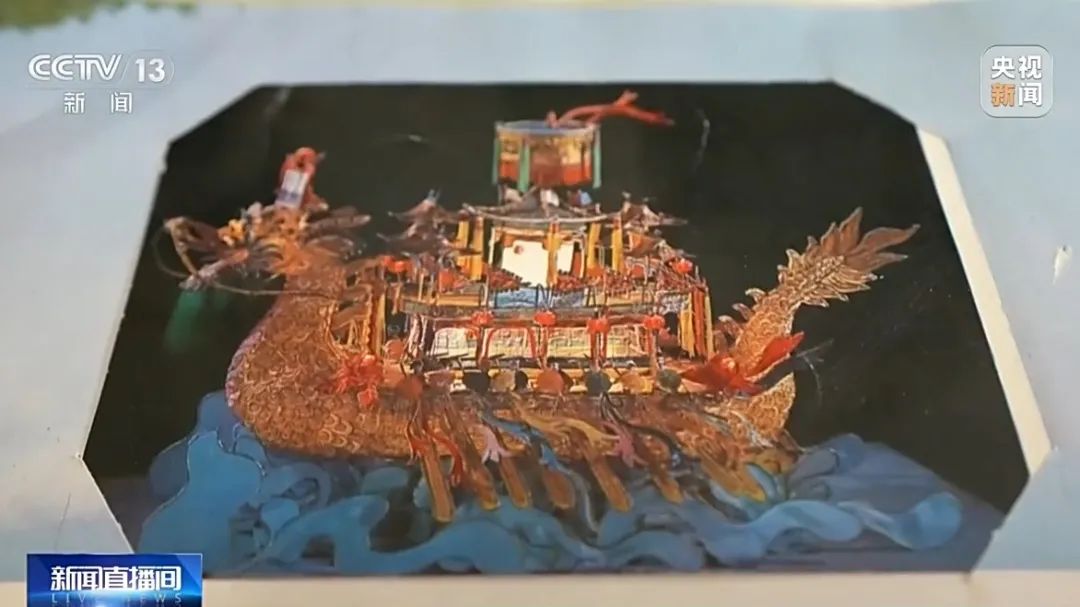

在这间不大的房间里,摆放着一艘长达2米、重200多斤的龙舟模型。

青岛市市北区浮山新区街道居民孙志芳说:“我这个龙舟一共做了12年,上边一共有25000多件木头零件。有斗、有拱,还有300多扇活动的门窗。”

这艘龙舟模型搭载有3座仿北京故宫雨华阁等古建筑的楼阁,包括310根圆方立柱,近500件传统装饰,300多扇可活动门窗,近50盏各种彩灯,1000多条彩绘金龙,4副对联,斗拱配件近两万件。龙舟结构和设计的灵感,则源于上世纪70年代孙志芳第一次到北京的经历。

孙志芳说:“第一次看到天安门、颐和园、前门和美好的那些古建筑,就对中国古建筑产生了极大兴趣,因为它太美好了,心里面特别激动,从此以后就在我的心中就忘不掉了。”

之后的日子里,新华书店的书,地摊上的旧书报、杂志等等,孙志芳省吃俭用也要把和中国古建筑相关的书籍买回家反复研究。

上世纪80年代,孙志芳第一次在报纸上看到了一条龙舟。孙志芳说:“第一次看到这条龙舟,我非常震惊,我觉着能看到龙舟好像我中奖,就现在来说中奖的感觉,太好了。”

孙老说,在他看来,中国龙和中国古建筑,是先辈留给我们不可多得的宝贵财富,也是传统文化的代表。为了让更多人感受到这份魅力,他有了一个念头,自制一艘承载着中华民族千年文化底蕴的龙舟。

“独自纯手工打造一条龙舟”,这对没有任何功底、曾经从事烧锅炉工作的孙志芳来说,无疑是前所未有的挑战。然而,念头一旦萌生,便如同种子落地生根,凭借着对中国传统文化的深厚情感,孙志芳踏上了长达十年的圆梦之路。

“我是从零开始,一遍一遍画,画了得有200斤以上图纸。学了大概五六年,不断地学,晚上就是睡觉做梦都有龙舟。“孙志芳说。

长达几年的查阅资料、自学绘图和木工技艺,孙志芳凭借着一双巧手和一颗坚持的恒心,用小刀、凿子等简单的工具,一边学习一边制作。

孙志芳的妻子王天华说:“成天趴在地下画图制作,有时候半夜起来还在做,有时候就在这弄着,就这样打瞌睡了。”

四季更替,一晃十多年的时间过去了,孙志芳的头发慢慢变白,而他匠心打造的龙舟也渐渐成形。

孙志芳说:“这叫垂梁,这叫仙人,这是古建筑上的一种装饰的东西。因为这种木头比较硬,刻的时候,我没办法,就是用指甲盖顶着以后一点点刻,这些扶手栏杆都是牙签做的,因为它太细了。”

船身线条流畅、色彩斑斓,龙头威武而不失灵动,亭台楼阁的内部甚至还有楼梯相连接。外表看不到一根电线,但是接上电源后,整艘龙舟的近50盏彩灯却全都亮了起来。许多配件还不到1厘米,毫厘间彰显了匠人的巧夺天工。

“我做完了以后我流泪了,也太辛苦了,从前那么累,我咬着牙坚持,但是总归我感觉我这一辈子,我最大的梦想实现了,我做到了。”孙志芳说。

如今,孙老已经74岁,但他还坚持着做传统花灯。他觉得自己的眼睛和手远不如从前来得精准,想争分夺秒多制作一些反映中国传统文化的作品。

“我觉得我作为一个中国人,有责任把这种中华文化传承下去,千秋万代地传承下去。”孙志芳说道。