为期26天的考察作业中,山东科技大学青年教师魏峥嵘利用该校自主研发的“嵙海七号”等设备圆满完成航次测绘任务

南极科考,青岛智能无人船“大显身手”

日前,山东科技大学举办仪式,欢迎该校海洋科学与工程学院青年教师魏峥嵘圆满完成中国第41次南极考察任务凯旋。

作为中国第41次南极考察的长城站度夏队员,此次,魏峥嵘主要承担了长城站所处的菲尔德斯半岛南部和纳尔逊岛北部区域的测绘工作,在考察队和长城站的大力支持下,执行了为期26天的考察作业。其间他利用山东科技大学自主研发的“嵙海七号”智能无人船和极地中心的“极测1号”智能无人艇及相关科研设备,圆满完成了航次测绘任务。这是青岛在南极科考“冰路征程”中的又一次无畏探索。

近日,记者对魏峥嵘进行了采访,听他讲述参加中国第41次南极考察的26天中那些难忘的经历。

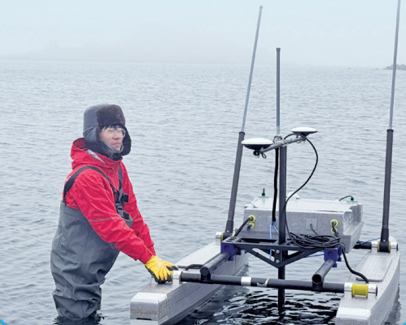

魏峥嵘(左)和搭档圆满完成了航次测绘任务。

随着人工智能在海洋探测方面的应用越来越广泛,以智能无人船为代表的智能无人平台在南极考察任务中发挥着越来越大的作用,有效保障了我国南极考察的顺利进行。

4月8日,由山东科技大学自主研发、圆满完成中国第40次南极考察任务的“嵙海六号”智能无人船,搭乘“雪龙”号科考船顺利返回位于上海的中国极地研究中心码头。此前刚刚结束中国第41次南极考察任务的“嵙海七号”智能无人船,预计将于明年4月“回家”。

自2022年起,山东科技大学海洋科学与工程学院的青年教师们已携带“嵙海”系列智能无人船连续三年执行南极考察测量任务,累计完成科考站周边海域近300公里的近岸海底地形测绘任务,开创了驻青高校首次携带自主研发装备完成南极水下地理信息获取及极地破冰船航行保障任务的先河。

背着50斤的基站爬70度的斜坡

“有幸参与南极考察,于我而言是件无比光荣的事,这背后也彰显着学校在相关技术领域的实力。”回忆起这段经历,魏峥嵘这样说。

时间拉回到2024年12月21日下午6时,结束了4天的舟车劳顿,魏峥嵘首次踏上南极这片神秘的土地,眼前的一切让他激动又震撼。此次南极考察,魏峥嵘承担的主要任务之一是利用智能无人艇完成长城站附近海域的测绘任务。“我们抵达当天天气非常好,就想趁着难得的窗口期尽快开展工作。”简单吃过晚饭,魏峥嵘和搭档顾不上休息调整,便开始了对极地中心的“极测1号”智能无人艇的设备调试等工作。然而天公不作美,凌晨1点,调试工作刚结束,长城站附近就刮起了大风,风大到人都站不稳,原本的测绘计划只得被迫暂停。

“长城站附近的天气呈现周期规律,一般好天气会持续一个周,坏天气也是。”魏峥嵘说,直至12月28日,长城站附近的天气才慢慢好了起来,为了赶上这一难得的天气和海况窗口期,一大早他便和搭档出发前往此次进行测绘的主要区域——位于距离长城站3公里外海域的一处小岛“双顶岛”。“这座小岛实际上是我们的备选方案,但由于原先确定的测量地点有遮挡,经过考虑,我们最终选定了这里。因为没有人来过,不知道岛上的环境如何。另外,我们唯一的上岛方式是搭乘一艘橡皮艇,这对天气、海况的要求都很高,也意味着一旦变天,我们要在岛上等待一周甚至更久,直到天气状况变好为止。”

“嵙海七号”开展测绘任务。

上岛后,从岸边到岛顶将近70度的斜坡成了摆在魏峥嵘和搭档面前的第一个难题,坡陡路滑,单是人爬上去都很困难,他们还要将重达50斤的基站背上去进行架设。魏峥嵘主动背起基站,在搭档的帮助下手脚并用艰难地爬到坡顶。挑战远不止于此,“极测1号”下水后,天气突变,大雾导致能见度仅10米左右,测绘工作再次被迫暂停。

“无人艇作业很具挑战性,当时压力很大,任务比较艰巨,时间又在一分一秒地流逝。”回忆起当时的情境,魏峥嵘记忆犹新。但魏峥嵘不想就这样放弃。“此次南极之行,我代表的不仅是个人,更是南极考察队员的责任和学校的形象,我不能轻言放弃。”

12月31日一早,魏峥嵘和搭档再次出发。看到电脑屏幕上无人艇按照原定路线自主、有规律地来回游动,魏峥嵘长舒了一口气。从早上9点到下午5点,8小时内,他们完成了80%的作业任务。

雨夹雪天气中“无遮挡”工作近20个小时

今年1月4日,由山东科技大学自主研发的“嵙海七号”智能无人船搭乘“雪龙号”极地考察船来到长城站。此次南极之行,它将协助魏峥嵘完成长城站周边极浅水海域的测绘任务,这也是“嵙海”系列智能无人船第三次执行南极考察测量任务。

与前两代智能无人船相比,“嵙海七号”更轻便了,也更智能了。整个船体使用高分子泡沫、碳纤维等新型高分子材料,重量由原先的180公斤降低到50公斤,两个人就可以轻松抬起;对船身进行了流线型设计,降低了水阻,提高了稳定性和续航能力,让船体具备更好的破浪功能。此外,在控制方面,经过前期实验和数据调试,“嵙海七号”更加智能且提高了航线保持能力,船体运行时的上线率从90%提升到了95%至98%;在通信方面,增加了通信距离,提高了抗干扰能力,整体性能进一步提升。

1月15日,距离魏峥嵘的离站时间仅剩一天,但测绘工作仍在继续。这次的测绘地点是长城站附近的一处码头。在搭档的协助下,魏峥嵘将智能无人船推至海中,在电脑上设定好目标海域的范围,智能无人船便自主地朝着目标海域开去。智能无人船工作的时候,操作人员必须全程密切关注,从早上8点到16日凌晨3点,在没有任何遮挡的室外,魏峥嵘一直工作了近20个小时。“虽然是南极地区的夏季,但气温也只有0度左右,风很大,平均风力有五六级。测绘当天赶上雨夹雪,体感温度特别低,我们只能不停地踱着步来保持身上的一点热量,防止被冻僵。”魏峥嵘回忆道。

魏峥嵘执行相关科考任务。

26天的科考作业中,魏峥嵘和搭档不仅“驾驶”智能无人船超额完成了海底地形测绘任务以及40余个站位的水准联测工作,还协助其他队员完成了野外样本采集、“雪龙号”长城站卸货等任务。

“学校极地考察接力棒的传递,是团队勇挑重担、自主创新的体现,更是青岛科技工作者探索南极的勇气和担当。”魏峥嵘表示,特别感谢自然资源部中国极地研究中心、学校、团队给予的大力支持,在接下来的工作中,他将大力发扬南极精神和科大精神,为“认识极地、保护极地、利用极地”贡献力量。(青岛日报/观海新闻记者 杨琪琪)